千年石室映古今,嘎仙洞发现45周年见证文化传承与民族融合

当历史的回响碰撞当代的目光,当鲜卑的印记铺就文旅的新途,7月30日至8月1日,嘎仙洞石刻祝文发现四十五周年暨第一届“融合之路”文化交流活动在呼伦贝尔启幕。今年是嘎仙洞石刻祝文发现45周年,石刻祝文的发现犹如一道曙光,开启了中国乃至世界拓跋鲜卑历史研究新篇章。

“石室”开启的千年追寻

拓跋鲜卑作为中国古代北方重要的少数民族,在中华民族发展史上留下浓墨重彩的一笔。拓跋鲜卑建立的北魏等多个政权,对中国政治、经济、文化格局的形成产生过重要影响。而拓跋鲜卑发源地问题曾是学界一直关注和争论的焦点和热点。

传统文献《魏书》卷一百《乌洛侯传》载:“世祖(北魏太武帝拓跋焘)真君四年(443年)来朝,称其国西北有国家先帝旧墟……世祖遣中书侍郎李敞告祭焉,刊祝文于室之壁而还”。同书卷一百八《礼志一》又载有其告祭祝文。关于北魏“祖庙石室”和它所处的大鲜卑山的具体方位问题,犹如一块磁铁,深深吸引着历史学家们进行长期不懈地研究和探寻,以期解开这一历史谜题。直到1980年7月30日,米文平等学者专家在今鄂伦春族自治阿里河嘎仙洞同内壁发现石刻祝文,这一问题最终得到确切的答案。

一、学术交流引发的探索契机

20世纪70年代末,各地考古工作者积极探寻古代文化遗迹。米文平先生作为呼伦贝尔盟文物站站长,对本地古代民族历史文化满怀热忱与使命感。1979年2月,在一次黑龙江省考古学术讨论会上,米文平先生有幸与游寿教授结识。交谈中,米文平先生介绍在呼伦湖西岸大林础鲁发现的一群石板墓,顺便向教授请教一些问题。游教授一直关注拓跋鲜卑发祥地问题。她询问米文平呼伦贝尔大兴安岭一带是否发现《北史》中提到的石室,并特意写下“石室”二字交给米文平。这一询问源于游寿教授对鲜卑历史的深刻理解和长期研究积累,她认为拓跋鲜卑旧居石室可能在嫩江流域。当时米文平先生并未在意,在那之后很久,他翻阅笔记本时无意中看见了游老写在纸上的“石室”二字,想起在1958年看《呼伦贝尔志略》中提到石室,书中说“魏真君四年乌洛侯来朝,称其国有魏先帝石室”。多年前的疑问又浮现于米先生的脑际。在游教授的提示和影响下,促使他开始思考鲜卑石室与当地考古发现的联系,米文平先生开始重视对鲜卑族祖居地的探寻,将寻找北魏先祖居住的“石室”作为重要目标,最终踏上了寻找嘎仙洞的征程。

二、初步排查已知山洞

会议结束后,米文平回到呼伦贝尔,开始对已知山洞进行排查。他凭借丰富考古经验和对当地地理环境了解,认为石室更可能是山洞,而非人工建造的巨大石殿。在当时有限的考古资料和信息条件下,他通过走访当地居民、查阅地方文献,初步了解一些山洞位置和基本情况。但经过实地考察,他发现已知山洞规模与《魏书》记载的鲜卑石室均不相符。此次排查虽未找到目标,但使米文平对鲜卑石室特征和可能位置有更深入思考,为后续发现奠定基础。在这一过程中,他逐渐意识到确定鲜卑石室不仅要关注山洞规模,还需结合历史文献记载的地理方位、周边环境等多方面因素综合判断。

三、偶然听闻嘎仙洞

正当米文平对石洞猜想陷入困境时,一个偶然消息使他振奋起来。盟文化局副局长白桂兰等几位同志从鄂伦春旗出差回来,在办公室谈及参观嘎仙洞的情况。嘎仙洞位于鄂伦春自治旗阿里河镇西北10公里处,洞口在半山腰,呈三角形,宽大约二三十米,长达一百多米,洞内宽阔宏大。这是米文平先生第一次听到嘎仙洞这个名字,听到这些描述后,立刻联想到鲜卑石室,脱口而出“洞里还有字”。这一联想并非毫无根据,此前对鲜卑石室的研究使他对其特征有深刻印象,嘎仙洞的规模与《魏书》记载的“石室”相符,这一关键线索使他将探索重点转向嘎仙洞。

四、首次实地考察嘎仙洞

1979年8月末,米先生一行三人乘坐火车来到阿里河,与旗文化科联系后,找来向导。当时的条件十分艰苦,交通不便,物资匮乏,但他们凭借坚定的信念和专业素养,前往嘎仙洞考察。嘎仙洞位于二十多米高的峭壁上,米文平先生等人攀援着乱石爬上陡坡。他们进去后,测量了洞的尺寸,米文平被其宏大的规模震撼,洞内宽阔的空间和独特的地质构造与《魏书》记载的“石室”极为相符。他仔细观察洞内石壁,虽未发现文字,但对嘎仙洞就是鲜卑石室的信心更加坚定。此次考察,他还对嘎仙洞周边地理环境进行详细记录,发现其处于大兴安岭深处,符合鲜卑族早期居住在山林地区的历史记载。这进一步强化他的判断,为后续深入研究提供实地依据。他意识到,要确定嘎仙洞就是鲜卑石室,还需要寻找更确凿证据,如《魏书》中提到的石刻祝文。

五、克服困难多次探寻

米文平先生没有因首次探寻无果而放弃,此后他又多次前往嘎仙洞调查。

第二次是在1980年的1月中旬,他们顶着严寒来到嘎仙洞,查遍了洞内各个角落,也没有祝文的影子,但却看到洞壁上有很多后人的刻画。

1980年的6月,米先生第三次去嘎仙洞调查时,请内蒙古博物院研究员汪宇平老先生指导,在石洞口石壁下试发掘,在深50厘米的地层中发现古代人类生活遗留的陶片等遗物,这更加坚定了他认为嘎仙洞就是鲜卑石室的信心。虽然此次仍未找到祝文,但他决定回去做好发掘准备,从地层内寻找实物证据。

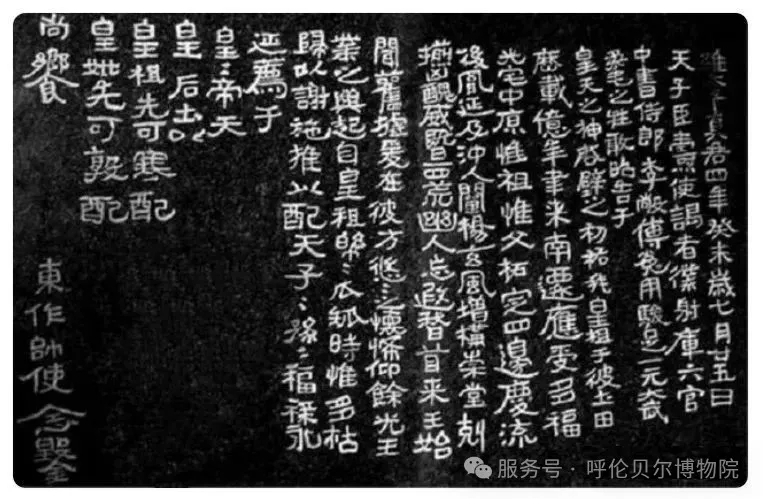

1980年7月30日,米文平和几位同事于当日下午到达嘎仙洞,太阳光斜射洞口,米先生向前来的曹永年几位老师介绍前几次的调查情况。曹永年老师建议从宏观角度寻找修凿的墙面来发现石刻。米文平先生在西侧洞壁摸索时,借着洞口射进来的亮光,突然发现了“维皇”等字,曹永年老师等人随后又发现“太平真君”四个字,众人围过来后,最终发现左边平面上影影绰绰一片全是字。经过清除石壁后面的苔垢和涂写乱画的字迹后,终于看清祝文的全文。石刻祝文的发现是此次考察的重大成果,也是米文平先生四次探查嘎仙洞的关键突破。祝文内容与《魏书》记载相符,确凿证实嘎仙洞就是拓跋鲜卑祖先居住的旧墟石室,为鲜卑历史研究提供直接、可靠的实物证据。这一发现震动考古学界和史学界,开启鲜卑研究学新篇章。

石刻祝文

全文201字,与《魏书》记载完全吻合,这一刻,1500年的历史迷雾被拨开。

嘎仙洞:

地址:呼伦贝尔市鄂伦春自治旗阿里河镇西北约9公里

最佳体验:夏季午后(重现当年发现时的光照角度)

嘎仙洞的发现意义深远

▶“鲜卑学”上的四个里程碑

嘎仙洞石刻祝文的发现被视为“鲜卑学”上的四个里程碑。

近代,日本学者白鸟库吉的《东胡民族考》为鲜卑学的形成奠定了基础。对鲜卑的研究搭建了基本框架,开启了近代意义上鲜卑学研究的大门,让鲜卑学从零散的记载走向系统研究。这应是鲜卑研究的第一个里程碑,在20世纪30年代,鲜卑学初具雏形。

新中国成立后,鲜卑学进入新的阶段,马长寿的《乌桓与鲜卑》成为这一时期的里程碑。他着力解决鲜卑历史发展的各个阶段问题,探讨鲜卑与汉族的融合过程,充分肯定了鲜卑族诸部在形成中华民族过程中的巨大作用。这是鲜卑学研究的第二个里程碑。

随着新中国考古工作的蓬勃发展,各地鲜卑遗迹和与鲜卑有关遗迹不断被发现,为鲜卑学研究注入了新的活力。这一阶段以各地关于鲜卑遗迹的考古报告和宿白的《鲜卑遗迹辑录》为标志。考古发现为鲜卑学提供了坚实的物质基础,使研究不再仅仅依赖于文献记载,深度剖析其考古价值和历史地位,填补了考古学文化断层。这当属鲜卑学研究的第三个里程碑。

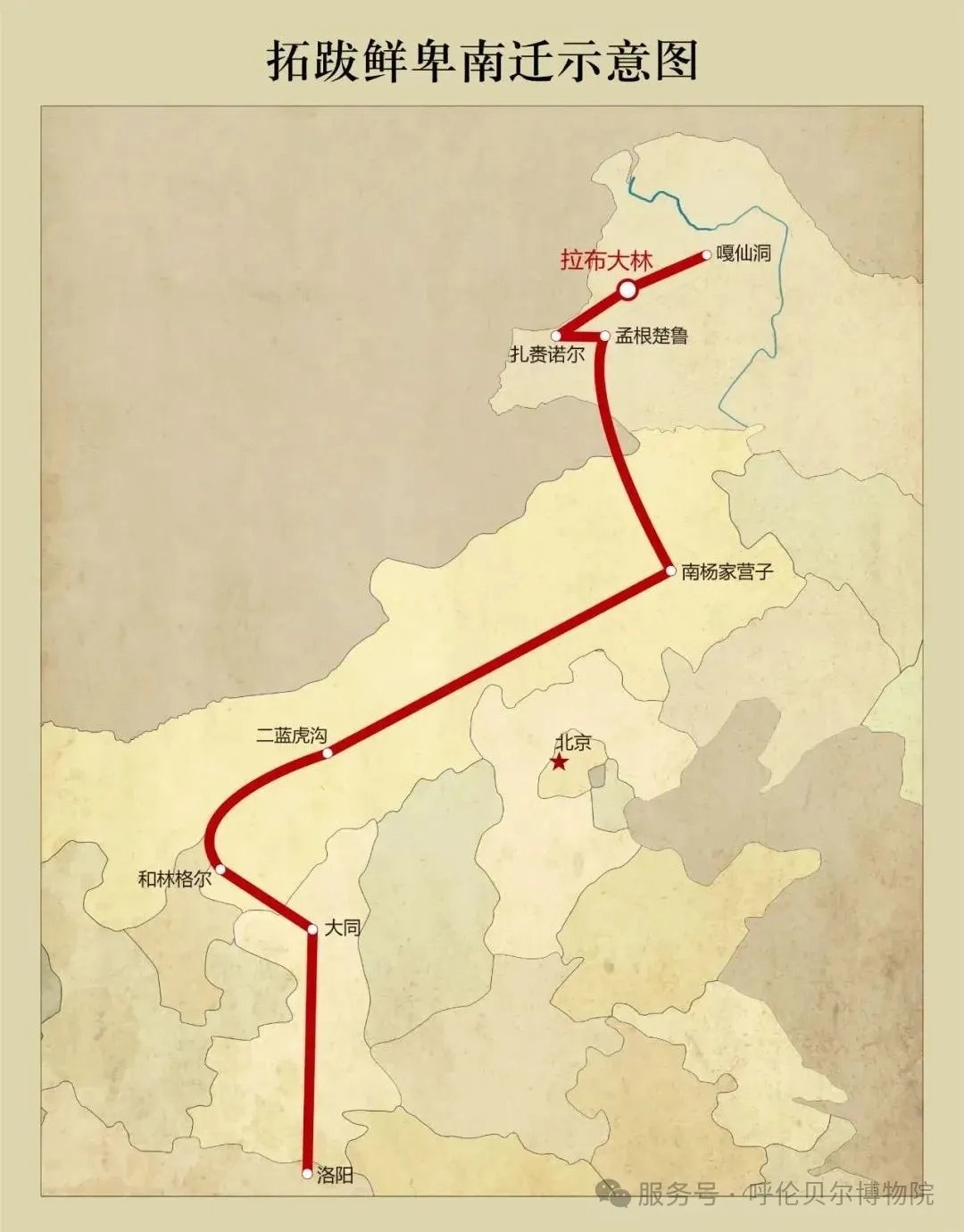

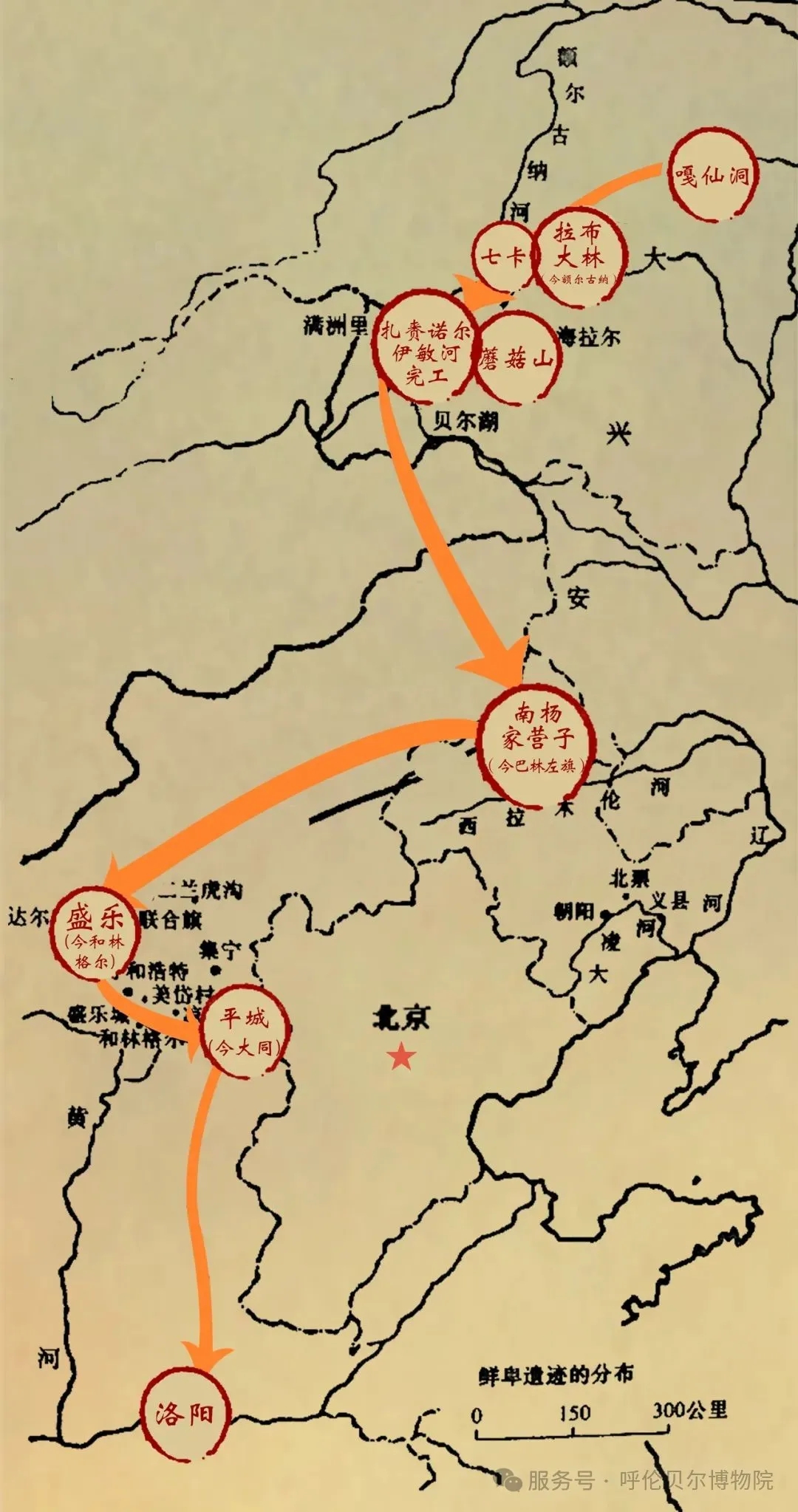

1980年,嘎仙洞石刻祝文的发现,成为鲜卑学研究的又一重大里程碑。这一发现确定了大鲜卑山即为今大兴安岭,鲜卑石室就是嘎仙洞,证实了《魏书》记载的真实性。此前,学术界争论不休的问题,随着石刻祝文的发现,为这些争论画上了句号。它不仅在空间上明确了鲜卑的起源地,还在时间上串联起鲜卑早期历史与文献记载,在鲜卑学的文献与考古相结合的历程中实现重大飞跃,为深入研究鲜卑早期社会形态、文化传承、民族迁徙等提供了关键线索。除印证史实外,最关键的是大鲜卑山地理方位的确定,不仅校正了北国历史地理上的几处谬误,厘清了历史地理上的一些谜团,而且还为后人研究鲜卑人的地缘、天缘、人缘和风神脉息,提供了一个向四周辐射的基准点。拓跋鲜卑人以他们的智慧走上了历史舞台,与多民族交往交流交融,建立了北魏王朝,实施汉化改革和其他改革,为中华民族共体的形成作出了了巨大贡献。

▶大鲜卑山标上了中国历史地图集

出自谭其骧《中国历史地图集》

谭其骧主编的《中国历史地图集》作为中国历史地理研究的集大成之作,其每一处地理标识均承载着深厚的学术积淀与历史意义。将大鲜卑山标注于北魏时期地图集,看似是一次普通的地理定位,实则是跨越百年的学术探索与实证研究的结晶。地图集的标注具有严谨的科学性:1.时空坐标的确立:将大鲜卑山与嘎仙洞遗址精确对应,为研究鲜卑早期活动提供地理参照。2.历史脉络的梳理:通过地图直观呈现鲜卑从大兴安岭南迁、建立北魏政权的历史轨迹,强化了历史地理学对民族迁徙的阐释力。

大鲜卑山的标注深刻影响了中国历史叙事体系,打破“中原中心论”,将鲜卑等边疆民族纳入中国历史的整体框架,凸显中华民族多元一体格局的形成过程。通过地图这一权威载体,将鲜卑起源的学术成果转化为公众历史认知,增强了民族历史记忆的客观性与完整性。其学术价值与现实意义将持续影响未来的历史研究与文化传承,印证拓跋鲜卑部为中华民族共同体的形成作出了巨大贡献。

从石洞到文旅融合典范

仙洞石刻祝文的发现不仅回答了拓跋鲜卑发源地的问题,还揭示了拓跋鲜卑民族迁徙和文化变迁轨迹,在中国北方民族历史研究领域占有不可替代地位。同时,为呼伦贝尔赋予了“鲜卑祖地”的这一独特的文化身份。

45年后的今天,这座曾隐匿在大兴安岭深处的石洞,已成为撬动地区发展的文化支点。呼伦贝尔市博物馆专门设立“融合之路——夏至南北朝时期”“鲜卑与室韦的交融”展厅。今年5月18日国际博物馆日,举办“穿越时空的交融——拓跋鲜卑的历史足迹”展览。嘎仙洞已成为解读呼伦贝尔文化密码的一扇重要窗口,同时发展成为呼伦贝尔文旅融合的典范。

南迁路线图

南迁路线图

生动的历史文化教科书。为深入挖掘拓跋鲜卑南迁的历史文化内涵,呼伦贝尔市组织专家学者开展了大量的研究工作。孟松林等专家学者编撰的《迁徙者的史诗——拓跋鲜卑的融合之路》(暂定名)已完成初稿,系统梳理了鲜卑民族融合的历史脉络,挖掘了其在中华民族共同体形成中的历史价值。这一学术成果不仅为“融合之路”品牌建设提供了坚实的理论基础,更为游客提供了深入了解北疆文化的窗口。

民族团结的纽带。嘎仙洞的发现为当地民族团结提供了深厚的历史文化基础。作为铸牢中华民族共同体意识的重要载体和推动“北疆文化”建设的重要抓手,嘎仙洞架起了民族团结的连心桥。各民族共同守护这份文化瑰宝,让古老的“文化动脉”焕发出新时代的勃勃生机,谱写着民族团结进步的新篇章。

独特的旅游IP。嘎仙洞被列为全国重点文物保护单位,成为兼具自然景观与历史底蕴的复合型旅游资源。洞内高达20余米的天然石窟、北魏摩崖祝文石刻以及周边原始森林、鄂伦春族聚居区的民俗风情,形成了“考古遗址+自然生态+民族文化”的独特旅游IP。嘎仙洞所在的呼伦贝尔鄂伦春自治旗曾属于旅游资源待开发地区,当地依托“鲜卑起源地的”文化定位,开发了石刻拓印体验、鲜卑历史情景剧演出等特色项目,将学术研究成果转化为可感知的旅游体验,使游客在参观中直观感受鲜卑文化的历史厚重感。

融合之路自驾活动

带动旅游文化产业链延伸。嘎仙洞景区的知名度提升带动了周边交通、住宿、餐饮等配套设施的建设。当地围绕景区修建了旅游公路、鲜卑文化主题民宿,并推出鄂伦春族手工艺品、“鲜卑宴”等特色商品与餐饮,形成“食住行游购娱”的完整产业链。

熠熠生辉的文化品牌。嘎仙洞的“鲜卑祖室”标签成为鄂伦春旗乃至呼伦贝尔市的文化名片,通过旅游宣传进一步扩大了地区影响力。通过短视频平台、文旅纪录片等渠道传播“鲜卑起源地”的故事,将考古发现转化为大众文化符号,使嘎仙洞从学术圈内的“专业遗址”转变为具有社会知名度的文化地标。这种文化辨识度的提升,不仅带动了旅游业本身,更是为当地吸引投资、发展文创产业奠定了基础。

米文平先生发现嘎仙洞距今已45周年。这一考古发现犹如一座不朽的丰碑,其重要意义在历史研究、文化传承、学术发展以及旅游经济等多个方面持续彰显。它是拓跋鲜卑历史与文化的瑰宝,是中华民族多元一体历史进程的生动见证。这一发现增强了鲜卑后裔乃至整个中华民族对自身历史文化的认同感和自豪感,促进各民族文化交流互鉴,增进民族团结。它也成为传承弘扬优秀传统文化的重要载体,激励后人守护和传承民族文化基因,坚定文化自信。在国际上,提升了中国在古代北方民族研究领域的影响力,成为世界了解中国历史文化的重要窗口,促进了中外文化交流。在未来,我们应继续加强对嘎仙洞的保护与研究,深入挖掘其文化内涵,加强多学科合作,从环境考古、分子生物学等新兴角度深入探索,让这一珍贵的历史文化遗产在新时代焕发出更加耀眼的光芒。让我们铭记米文平先生的卓越贡献,珍视嘎仙洞这一历史瑰宝,使其在新时代持续发光发热,为传承和发扬中华民族优秀传统文化贡献独特的文化力量。

参考文献:

[1]米文平著:《鲜卑史研究》,中州古籍出版社,2000年。

[2]米文平著:《鲜卑石室寻访记》,山东画报出版社,1997年。

[3]米文平:《鲜卑石室的发现与初步研究》文物,1981年第2期。

[4]谭其骧主编:《中国历史地图集》,中国地图出版社,1982年。

[5]马长寿著:《乌桓与鲜卑》,上海人民出版社,1962年。

[6]王立民著:《游寿传》,黑龙江教育出版社,2021年。

[7]白鸟库吉著,方状猷译,《东胡民族考》,商务印书馆,1934年。

[8]宿白:《东北、内蒙古地区的鲜卑遗迹——鲜卑遗迹辑录之一》,《文物》1977年第5期。

原文链接:https://mp.weixin.qq.com/s/8ImTfqJiCnBqnG6VTAfgEQ

转载于:呼伦贝尔市融媒体中心《律动兴安》